| HOME 登山用語辞典 地形用語 登山道用語 その他用語 |

| 私は、登山用語についての知識が低く、基本的なことしか知りませんので、その範囲内で登山用語について説明したいと思います。基本的な登山用語知識があれば登山が楽しくなります。登山用語には、私の造語も含まれていますので、悪しからずご了承ください。自分なりの登山用語を造るのも楽しいかもね。(^o^) |

|

|

三角点

三角点測量の基準点です。一等から四等まであります。五等は廃止され沖縄県の小島に3点残っています。

|

点名 |

設置間隔 |

設置数 |

| 一等 |

40km |

約1000点 |

| 二等 |

8km |

約5000点 |

| 三等 |

4km |

約32000点 |

| 四等 |

2km |

約69000点 |

|

|

最高点

その山で一番標高の高いところで、必ずしも三角点ではありません。

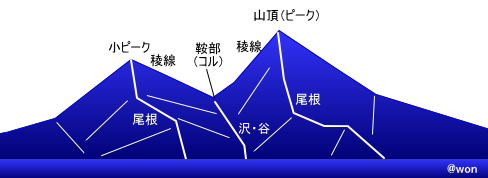

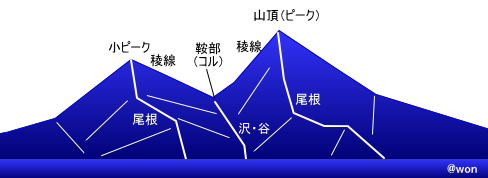

鞍部(あんぶ)コル

山の尾根の一部で、低くくぼんで馬の鞍(くら)状になっている所を言います。ところによっては

峠と呼ばれています。 |

尾根(おね)

山の一番高い連なりのことで稜線とも言います。

沢(さわ)・谷

山の尾根と尾根の間にある小さい渓谷を言います。谷とも言います。

沢と谷の違いはよく分かりません。上流から下流を見て右岸・左岸と言います。

涸れ沢

水のない沢で、雨が降ると水が流れる沢を言います。 |

稜線(りょうせん)

ピークとピークを結ぶ線を通常、稜線と言います。

尾根と稜線の使い分けは難しいですね。私も良く分かりません。

偽ピーク

山頂前にあり頂上と間違えるピークを言います。 |

肩(かた)

山頂直下の尾根の平坦なところを言います。

頭(かしら)

谷、沢の源頭部の小ピークを言います。※○○沢の頭、○○谷の頭などと呼ばれています。 |

|

|

|

|

写真左より

①滑(なめ) 沢の一枚岩のことを言います。滑りやすいので注意しましょう。

②ナイフエッジ

ナイフのように鋭く尖った岩場のことを言います。転落の危険性が高い岩場です。

③双耳峰(そうじほう)

二つのピークを持つ山を言います。二つの耳の形に似ていることから命名されました。 |

|

|

|

登山道用語には、私の造語が含まれています。

|

|

|

写真左より

①ガレ場登山道 石や火山礫が堆積している登山道のことを言います。

②ザレ場登山道 堆積物がガレ場より細かい登山道。

③岩ゴロゴロ登山道 岩がごろごろしている登山道。 |

|

|

|

写真左より

①露岩登山道 露岩が点在している登山道のことを言います。

②石段登山道 石を階段状に積んである登山道のことを言います。

③木段登山道 木丸太を木杭で止めた登山道を言います。浸食防止対策も兼ねています。 |

|

|

|

写真左より

①岩場登山道 大岩だけの登山道を言います。転落の危険性が高いです。

②木階段登山道 木の階段登山道を言います。歩きやすいです。

③木根登山道 たくさんの木の根が露出している登山道を言います。 |

|

|

|

写真左より

①馬の背登山道 馬の背ににている登山道、やせ屋根を馬の背と言うこともあります。

②木板登山道 泥濘や浸食の激しいところに設けられた木板の登山道を言います。

③梯子登山道 木やアルミ製などの梯子がある登山道を言います。 |

|

|

|

写真左より

①鎖場登山道 急坂や危険な箇所に鎖が設置された登山道を言います。

ロープが設置された登山道はロープ登山道と言います。

②石畳登山道 石を畳のように並べた登山道を言います。

③快適(鼻歌)登山道 整備されほぼ平坦に近い登山道を言います。 |

|

|

|

獣(けもの)道

鹿、イノシシなど野生動物が歩き回った道を言います。

獣道に迷い込まないように注意しましょう。

ケルン

登山道や広い稜線に積まれた石塚のことを言います。道しるべとして設置されます。 |

巻き道

通行困難な登山道の迂回路を言います。

出合(であい)

二つの沢(谷)が合流する地点、沢(谷)が登山道に出合う地点を言います。 |

ヤブこぎ

ヤブに覆われた登山道をヤブを踏み分けながら登ることを言います。

キジ撃ち

登山者が用足しをすることを言います。姿がキジ撃ちに似ているところから名付けられました。

お昼寝場

夏は日陰で涼しい風が吹く、冬は日当たりが良く風が吹かない、昼寝に最適な場所を言います。 |

|

|